12 mars 2005 –Note de l’auteur

Pour ceux que la lecture d’un récit ennuie, vous trouverez des albums de photos prises au cours de ce voyage. Elles sont regroupées par thème autour des sujets qui paraissent caractériser au mieux ce pays.

Pour ceux qui aiment les histoires, les anecdotes, et qui veulent savoir ce que l’on peut ressentir en traversant un pays dont les habitants sont si attachants, il y a là la présentation chronologique d’un carnet de voyage un peu particulier puisqu’il a été entièrement rédigé à notre retour à partir de notes saisies rapidement quand j’en avais le temps ou le confort.

Enfin, vous trouverez les détails de cette surprenante rencontre que j’ai faite, à l’insu du groupe, et dont je garde, aujourd’hui encore, un souvenir mitigé.

Jacquy FILS.

13 mars 2005 Paris/Holguin/Santiago de Cuba.

Lorsque l’on voyage dans un pays lointain de nos jours, le moyen de transport le plus usité est presque toujours l’avion, pour des raisons évidentes de rapidité. Si la région visitée est une île, c’est encore plus vrai. Rares sont ceux en effet qui, aujourd’hui encore, se rendent dans une île à l’autre bout du monde en bateau. Même si l’arrivée se fait dans une île.

Ce qui fut pendant des siècle l’unique moyen d’accès est devenu un luxe rare, sauf peut-être pour les marins des lourds pétroliers et autres porte-containers qui eux ne trouvent à leur escale qu’un moyen de fouler un peu la terre ferme. Mais le mot pour désigner cette arrivée est resté le même et on parle dans un cas comme dans l’autre d’atterrir. Encore qu’il existe à ma connaissance d’autres moyens d’atteindre une île. A la nage par exemple ou encore parachuté. Notre arrivée à Cuba relève plutôt de ce dernier terme, parachutage.

Partis d’Orly sud à dix-sept heures quinze, heure précise à laquelle les roues de l’appareil A330 de la Cubana-airlines quittèrent la terre ferme, nous touchâmes le sol Cubain à Holguin une dizaine d’heures plus tard. Il était trois heures vingt en France et vingt et une heures vingt à Cuba. Enfin c’est ce qu’affichaient les écrans de télévision et ce qu’annonçât le pilote. Je dis parachuté parce que c’est une impression brutale. Le voyage est long, les conditions inconfortables et pénibles, les changements d’atmosphère, de climat et de température importants. On arrive fatigué, sale, surtout si, comme moi, on a trouvé le moyen de se renverser une tasse de café sur le pantalon. Au décalage horaire il faut ajouter l’arrivée de nuit, les files d’attentes à la douane, la langue que l’on ne maîtrise pas, le change de la monnaie, l’attente pour la récupération des bagages, la crainte qu’il ne soient pas dans la soute. Et puis, pour couronner le tout, cette fois, l’aéroport de Santiago de Cuba qui devait nous accueillir étant en travaux on nous avait déroutés sur celui d’Holguin et il nous fallait trouver le bus qui devait nous ramener à notre hôtel. Parachutés donc, c’est bien cette impression de chute à peine amortie que nous avons ressentie quand, après deux heures de routes et trois étages plus haut nous nous sommes laissés choir dans nos lits.

Juste avant de sombrer dans un sommeil profond, je me suis rappelé un détail. Plutôt une vision, celle d’un homme qui se tenait dans l’ombre de l’autobus qui devait nous amener à Santiago. J’avais la sensation qu’il ne me quittait pas des yeux, bien que je ne puisse pas distinguer son visage. Il portait, j’en étais certain, une barbe blanche très fournie.

Envol de Paris Orly vers 16H20. Arrivé à Holguin à 21H35. Accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel à Santiago de Cuba. Nuit à l’hôtel Casa Granda 4*

La folle équipe.

Tombé du ciel donc, mais pas n’importe où et pas avec n’importe qui. Commençons par l’équipe. Les deux filles d’abord avec pour commencer la gamine Isabelle, dont on ne pourra plus dire qu’elle fait toujours la gueule.

et en second Martine dont on ne pourra plus dire qu’elle est toujours en pantalon.

Pour ce qui est des garçon je vais commencer par moi, rapporteur de cette petite aventure cubaine.

J’ai commencé par moi parce que je veux terminer par celui par qui tout a été possible : Jean-Luc, notre voyagiste personnel et attitré. C’est lui qui a lu tous les guides, parcouru tous les catalogues. C’est lui qui a cherché le meilleur hôtel, le plus joli point de vue, la route la plus touristique, le musée le plus intéressant. C’est lui qui a cogité jour après jour les étapes, les visites, les papiers, la monnaie, la location du véhicule, le prix du billet, l’heure du départ et du retour. C’est encore lui qui a réservé les places, les chambres d’hôtel, les demi-pensions, c’est toujours lui qui sait que dans telle ville on pourra trouver de l’essence, que dans telle autre il y a une banque où l’on peut changer de l’argent. Enfin, c’est lui qui, parce qu’il a peur quand il ne conduit pas, va tenir le volant de Grenoble à Orly, puis pendant 2150 kilomètres à Cuba, et enfin de Orly à Grenoble.

Je voulais terminer par une dernière présentation. Elle ne nous a pas quitté de tout le séjour et elle a su rester discrète mais omniprésente. Bien qu’un peu fatiguée, parfois même crevée, elle a gardé jusqu’au bout de la route sa tenue. Je veux vous parler de la voiture à Jean-Luc dans laquelle nous pouvions nous asseoir quand il sortait la clef de sa poche et qu’il en autorisait l’accès. Toyota Yaris, 136415 km au compteur, 138565 à l’arrivée. Bon d’accord, elle n’a pas pu nous monter en haut de la Gran Piedra, mais il faut reconnaître que les pentes étaient très raides, que nous étions très lourds, que nos bagages pesaient et que c’était le tout premier jour. Nous n’avions pas encore pris le temps de nous connaître, ni Jean-Luc de la soumettre à sa main douce mais ferme.

14 mars : Santiago de Cuba, journée libre.

Se réveiller le premier matin dans une chambre étrangère, dans un hôtel luxueux, fraîchement restauré dans le plus pur style colonial et dans un mobilier d’époque a quelque chose d’un peu magique. Quand en plus le petit déjeuner est servi sur la terrasse dudit hôtel avec une vue sur l’une des plus belles places de la ville, on se sent soudain très bien. En bas, l’activité humaine a commencé et nous offre ses premières surprises. Il y a d’abord les enfants qui partent à l’école, dans leurs uniformes. Nous découvrirons au fil des jours que la couleur des vêtements varie selon les écoles mais ils sont tous conçus de la même manière. Les jeunes filles portent une jupe courte, des socquettes et un chemisier blanc, les garçons très jeunes un short avec des socquettes et une chemisette blanches, les autres plus âgés portent à la place du short des pantalons. Les écoles, les lycées, les facultés sont nombreux dans tout le pays et le processus éducatif semble bien être une priorité du système politique.

Mais ce qui nous surprend le plus ce matin là, c’est de voir arriver sur cette place de gros camions bâchés qui crachent une fumée bleue-noire et dans lesquels s’entassent des dizaines de personnes qui se tiennent debouts, accrochées les unes aux autres. Elles y montent ou en descendent par un raide petit escalier en tôle. Parfois, c’est un bus bondé et tout aussi pétaradant qui pointe son capot de GMC repeint en jaune ou en bleu. Il y aura plus surprenant encore, car tout au long des routes nous rencontrerons souvent des camions bennes recyclés dans le transport de personnes. Là, le confort est encore plus rudimentaire puisqu’il se réduit à une simple barrière de protection sur les côtés et l’avant. L’accès se fait par le moyeu de roue, le pneu, et… l’aide des autres. Un excellent moyen de conserver forme et souplesse indispensables à une bonne pratique de la salsa. A la Havane nous découvrirons les Gua-Gua(prononcé oua-oua) qui sont le résultat d’un croisement entre la cabine d’un semi-remorque pour le chauffeur et une banane mauve déguisée en wagon de tram à géométrie bizarre pour la partie arrière . Un peu partout les vélos, tricycles ou les side-bike permettent le transport de deux personnes et de leurs bagages. Les pilotes réussissent à éviter habilement tous les trous et n’hésitent pas à faire connaître leur ville en donnant force renseignements sur tel ou tel lieu, telle ou telle rue, conscients pour la plupart d’être les détenteurs d’un patrimoine usé certes, mais riche. A la Havane les Coco-taxis motorisés en forme d’orange remplacent les tricycles. Et puis il y a les chevaux, montés avec une selle ou a crû, ou bien tirant des charrettes parfois surchargées, il y a les boeufs attelés devant des chars, parfois des zébus, il y a les auto-stoppeurs, il y a les vieilles Américaines des années cinquante qui connaissent une nouvelle jeunesse, il y a les voitures de location des touristes comme nous, les cubains qui possèdent un quatre-quatre ou une jeep, il y a, partout, des gens qui se déplacent avec les moyens qu’ils trouvent. Et tout ce petit monde cohabite paisiblement dans un univers quasiment sans panneaux de signalisations routières, sans limitations de vitesse sinon dans la traversée des villages. La ceinture de sécurité est à peu près inutilisée. Quant au port du casque il est presque aberrant. Il faut donc faire attention à soi, et aux autres, et cela ressemble assez à de la responsabilité individuelle. Celle que l’on perd, jour après jour, dans nos civilisations où tout est réglementé, encadré, protégé, aseptisé, et pour ainsi dire interdit. A Cuba, en deux mille cent cinquante kilomètres parcourus pendant quinze jours, nous n’avons vu aucun accident. Chance ou éducation ?

De l’un de ces camions, j’ai vu descendre un homme qui ressemblait à celui remarqué à notre arrivée à l’aéroport d’Holguin. Il portait une casquette beige et il m’a semblé qu’il regardait vers le balcon où nous étions. Le temps que le camion démarre dans un nuage de fumées noires, il avait disparu.

15 mars : on récupère le susdit véhicule et on part pour Baracoa.

Jean-Luc nous avait prévenu : c’est une route de montagne.

Nous n’avons pas été déçu. D’abord, comme je l’ai signalé un peu avant, nous sommes restés bloqués dans une pente à vingt pour cent en voulant atteindre un point-de-vue qui, de notre point de vue, ne valait pas que nous y laissions l’embrayage et les derniers chevaux du moteur. Un peu de compassion pour la compression que diantre ! Mais du même coup nous nous sommes mis à appréhender la première grimpette un peu raide qui se présentait sur le parcours et les quelques petits cols que nous avons franchis pour arriver à Baracoa le furent avec un soupçon de tension quand il fallait ralentir un peu et perdre de l’élan. Mais, portés par un slogan approprié : « hasta la victoria, siempre » nous avons vaincu une à une toutes les difficultés du parcours et nous avons terminé cette première journée de routes cahoteuses.

Jean-Luc nous avait prévenu : c’est une ville où les hôtels sont rares et où nous n’avons pas de chambres retenues !

Les petites maisons que nous avions remarquées tout au long du parcours étaient ma fois fort mignonnettes et donnaient souvent envie qu’on les prenne en photo. De là à envisager y dîner, y dormir, y prendre son petit-déjeuner, il y avait un pas que j’avais un peu de mal à franchir. J’ose le dire, j’appréhendais l’habitat chez l’habitant. La nuit est sur le point de tomber. Alors quand, après avoir parcouru une ou deux rues dans la ville nous choisissons un peu au feeling et beaucoup au hasard, de toquer à une porte sur laquelle figure le petit panonceau officiel qui signale les chambres à louer, tout est encore très incertain. La dame âgée qui nous accueille appelle une autre personne et nous faisons la connaissance de sa fille et maîtresse de la maison, Elisa. Comme nous allons le vérifier ensuite tout au long de notre séjour, les choses soudain s’arrangent, s’organisent, se simplifient, s’articulent autour d’un sourire et grâce à une volonté évidente de rendre service, d’être agréable, de communiquer. Elisa ne peut pas nous loger car elle a déjà loué. Mais elle est terriblement désolée. Alors elle nous demande exactement ce que nous cherchons. Jean-Luc avait bien quelques adresses récupérées dans son Guide du Routard mais bon… Elisa téléphone, explique, se renseigne et finalement nous trouve ce que nous cherchions : dos habitacionnes dobles con dos camas, para la noche, en un casa particular coloniale. Comme les explications pour nous y rendre ne sont pas forcément simples, elle propose de nous y conduire. Et nous voila partis avec Elisa à l’avant de la Yaris. Nous la raccompagnerons ensuite. Elle ne voudra jamais accepter que nous lui payions les communications téléphoniques mais nous fera promettre de lui écrire sur son site Internet : elizut@toa.gtm.sld.cu .

Le lendemain nous nous réveillons dans notre belle maison coloniale. Il est six heures du matin, le jour se lève. La résidence est constituée de deux corps de bâtiment donnant sur un petit jardin agrémenté de plantes tropicales, d’un orangé, d’un citronnier et d’un perroquet vert et rouge qui se balade de perchoir en perchoir. Nos chambres, une cuisine aménagée et la salle de bain sont situées dans une aile. Les propriétaires vivent dans l’autre partie. Au fond de la cour, des lapins et des poules sont enfermés derrière un grillage. Le salon commun à tous est équipé des traditionnels fauteuils à bascule qui occupent, d’un bout à l’autre de l’île, les séjours et les balcons.

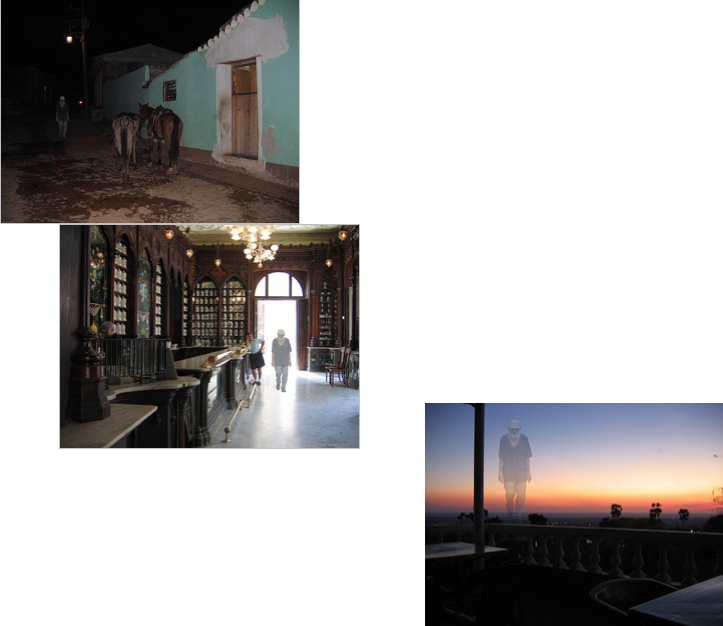

Le repas que nous prenons chez notre hôte est copieux. Espadon, riz, bananes coupées en tranches très fines et cuites comme des ships. On nous propose éventuellement une bouteille de vin rouge. Nous craquons, évidemment. Il va falloir digérer un peu avant de se coucher. Donc, promenade nocturne dans la ville fort peu éclairée sauf au centre. Nous allons ainsi jusqu’à la place principale, au centre du village, où se dresse la cathédrale. De nombreuses galeries de peintures sont ouvertes et c’est un vrai régal de fureter ainsi. L’art est omniprésent.

16 mars : départ pour Guardalavaca, station balnéaire sur la Playa Esméralda.

Petit déjeuner. Le café n’est pas terrible et ceux qui aiment le thé s’en sortent mieux. Nous sommes installés dans une intimité cubaine où le regard s’arrête sans jamais n’être vraiment bloqué. Notre hôte traverse le patio et s’en va cueillir quelques oranges. Je prends le temps d’écrire quelques impressions dans mon carnet. Non aux cadences infernales qui m’empêchent d’écrire.

Mais c’est chaque fois pareil. Il faudrait voyager deux à trois fois plus doucement, pouvoir s’arrêter, avoir les moyens exorbitants de se poser le temps d’un long chapitre. L’écriture n’est pas un acte simple, elle devra attendre. Et comme l’état des routes ne me permet même pas de prendre quelques notes j’espère que les photos suffiront à faire resurgir les souvenirs. Le temps de retourner voir les rues de la ville de jour, de se rendre jusqu’au port niché au fond de sa baie et il nous faut embarquer les bagages et les bouteilles d’eau minérales.

Cet homme au bord du quai , les mains dans les poches, caché par les feuilles de palmiers, et qui regarde les bateaux… le temps de descendre sur la plage, il avait disparu. J’ai pourtant entendu quelqu’un lui demander : « Cómo esto vaya a doctor? » Ce à quoi il répondit d’une voix âgée mais ferme : « Muy bien, gracias !«

Nous reprenons nos places attribuées. Jean-Luc au volant parce qu’il conduit, Isabelle à côté parce qu’elle doit pouvoir mettre ses jambes en l’air, Martine joue arrière-gauche et moi arrière-droit parce qu’il reste deux places à l’arrière. Ouf ! L’avantage c’est que nous pourrons changer de côté impunément. La route sera longue, sinueuse et pour tout dire beaucoup plus chaotique que cahoteuse. Parfois, les accotements gauches ou droits se révèlent en meilleur état que ce qu’il reste de chaussée. La vitesse moyenne est de trente ou quarante kilomètres heures. Quelques pointes à soixante s’avèrent extrêmement périlleuses car les trous qui apparaissent soudain ne sont pas signalés et parfois profonds. Ils sont souvent le début d’une longue partie délabrée où la vitesse tombe à vingt kilomètres heure, sans compter les arrêts complets quand il faut choisir entre la marche du milieu, l’ornière de gauche ou le fossé de droite. Par deux fois le fond de la voiture a heurté le sol. Ces routes officiellement dénommées routes principales importantes montrent à quel point le réseau routier souffre de la pénurie. On ose à peine imaginer le réseau secondaire. A Cuba donc, la chaussée s’utilise dans toute sa largeur et il n’est pas rare de parcourir cinq ou six cents mètres à gauche quand ce n’est pas sur l’accotement de gauche. Sur ce parcours, nous n’avons rencontré que quelques rares voitures particulières, le reste étant constitué de quatre-quatre et bien sûr de camions bâchés ou couverts de tôles qui transportent les gens d’un village à l’autre. L’état des routes nous a retardé et nous avons dû renoncer à prendre notre repas de midi dans la réserve naturelle de Cayo Saètia. C’est donc à Mayari que nous avons déjeuner à la mode Cubaine d’un sandwich garni de rôti de porc et de bananes. L’ambiance de ce mail où se succèdent les petites échoppes qui offrent toutes à peu près les mêmes produits est surprenante. Il y a quelque chose de méditerranéen ici. Une douceur de vivre agréable malgré les bancs qui ont perdus, pour la plupart, leurs planches d’origine. Martine a très mal à la tête et les secousses incessantes de la matinée n’ont rien arrangé. A l’ombre de cette allée, tout le monde en profite pour recharger un peu ses accus affaiblis.

De Mayari à Guardalavaca, les routes ne s’amélioreront pas et c’est épuisés que nous arrivons, vers seize heures à notre hôtel « Sol rio de luna y mares ». Ici, nous basculons dans le grand luxe à l’américaine. J’ai un instant l’impression de me retrouver, en moins exagéré, devant cet alignement de palaces qui ont défiguré la côte de Cancun au Mexique. Le contraste est énorme du matin au soir. Comme elle est loin, notre hôtesse de Baracoa. Mais nous sommes trop habitués au luxe pour ne pas nous laisser envoûter. Et nous acceptons volontiers la taille des chambres, la profusion d’eau, la terrasse qui s’ouvre sur la piscine. Mais c’est l’océan qui nous attire. Nous sautons dans les maillots de bain et, munis de nos bracelet bleus indéchirables attestant que nous faisons bien partie du troupeau des clients de l’hôtel, nous descendons l’escalier qui nous conduit à la plage. Ô surprise, nous ne sommes que quatre (nous) à jouir du spectacle et de l’eau à vingt-huit degrés. Les autres sont au bord de la piscine. Se laisser glisser dans le « vert-photo » des magasines, fouler un sable blanc, avec les cocotiers posés là où il faut… Bon, il faut admettre que nous y trouvons notre compte même si la formule « tout à volonté » est insolente dans ce pays qui manque de tout mais dont les idées restent belles et tangibles. Le pourrissement est en marche, inexorablement, et c’est nous qui l’apportons dans nos bagages en même temps que nos devises pourtant précieuses pour leur avenir. Alors que faire. Je ne parle qu’un espagnol rudimentaire de première nécessité. Comment dire à ces gens qu’ils sont dans le vrai , malgré tout. Que les idées qui forgent leur société valent bien les nôtres, et que les apparences sont trompeuses. J’ai l’air de quoi en écrivant ça quand je nous revois tourner, tous avec nos bracelets bleus, devant des buffets débordant de victuailles.

17 mars, 6 heures 30.

La plage est déserte à l’exception de deux ou trois baigneurs matinaux qui profitent de cette eau calme sous la lumière rasante d’un soleil cubain.

Quelques personnes ont déjà envisagé la journée comme une bonne occasion de réaliser des affaires. Il sont trois ou quatre à installer leur étal de petits objets d’artisanat local. Des choses plutôt jolies, sculptées dans du bois de grenadier bicolore. Et tout, toujours, démontable pour être transporté dans les valises et les soutes des avions.

S’avancer dans l’eau sans frissonner est un luxe que les mers tropicales offrent sans rechigner. L’étape du jour devrait être moins difficile et nous avons prévu de partir en début d’après-midi. Jean-Luc et Isabelle nous ont rejoints, Martine et moi. Après le bain nous abandonnons nos serviettes sur les barquettes mises à notre disposition par l’hôtel et nous allons prendre notre petit déjeuner. Il y a pléthore, bien entendu, et nous trouvons, répartis entre les tables et les buffets toutes sortes de produits frais, de fruits. Des pâtisseries variées voisinent avec des confitures et des pains grillés ou frais. Plus loin la charcuterie, les oeufs cuits durs ou à cuire en omelette ou au plat. Jus de fruits, café, thé, chocolat, lait. Mais que manque-t-il ? A côté de notre table l’eau d’un bassin couverte de nénuphars abrite les voyages paisibles de quelques poissons rouges qui s’empressent cependant pour happer les miettes que nous ne manquons pas de leur jeter.

Le personnel est à l’image de tous les gens que jusqu’alors nous avons rencontrés. Toujours un sourire, un geste agréable, un effort pour comprendre ce qui nous manque. Ils parlent anglais, depuis la femme de ménage jusqu’au directeur de l’établissement. Our next-table neighbourgs are Canadian. Les Canadiens représentent le premier groupe touristique. Les Français arrivent en quatrième position.

Aujourd’hui est un grand jour car nous allons faire une découverte extraordinaire. Les Français sont des gens prétentieux qui sont persuadés de détenir la vérité. Enfin, restons modestes. Nous sommes de ces Français là. Nous devions restituer notre chambre à midi. La veille, on nous avait remis la carte d’accès, avec sa bande magnétique programmée. Il était onze heures trente quand nous sommes retournés chacun dans nos pénates afin de prendre notre dernière douche et récupérer nos bagages. Et paf, la porte ne s’ouvre plus. Me voilà reparti vers l’accueil, persuadé que la carte a un problème. Surprise, Jean-Luc est déjà là, avec sa carte à la main qui présente la même anomalie. Et là nous apprenons stupéfait que nos montre ne sont pas à l’heure cubaine mais qu’elle retardent d’une heure. Bien sûr, tout s’arrange et nous pouvons bénéficier d’un sursis. Mais dans le même temps nous commençons à comprendre un certain nombre de comportements qui nous avaient paru bizarre. A commencer par le nôtre qui nous étions étonnés en voyant toutes les horloges des hôtels et des lieux publics ne pas être à la bonne heure. Evidemment, comment est-ce que nous, nous aurions pu nous tromper ? Pas de panique, que l’on se rassure, nous ne sommes pas complètement responsables, nous avons une bonne excuse. Le pilote dans l’avions nous a donné une mauvaise information. Mais quand même. Quand je pense que nous avions été surpris que la dame qui nous avait accueillis chez elle pour déjeuner à Santiago du Cuba le soir nous dise avec insistance qu’elle était persuadée que nous viendrions quand même. Notre rendez-vous de vingt heures… il était vingt-et-une heures ! La langouste nous avait semblée un peu trop cuite ! Nous étions déçus parce que nous avions eu l’impression que nos hôtes étaient pressés de nous voir partir !

Quatorze heures et cinq minutes, heure cubaine, la vraie cette fois. Notre roue arrière semble dégonflée. Nous nous arrêtons dans une station service pour faire le plein et nous en profitons pour envoyer un peu d’air dans le pneu. Et c’est reparti. A surveiller.

La route pour Camagüey passe par Holguin où nous nous étions posés de nuit quatre jours plus tôt. Petite balade à pied car les places sont réputées. Les Cubains adorent les gâteaux à la crème. Mais nous avons surpris un moyen de transport de ces fameux gâteaux pour le moins étonnant compte tenu de la température ambiante.

Le temps de numériser encore quelques belles américaines bien carrossées et nous reprenons la route. Cette fois il s’agit de la Carretera Central dont nous espérons qu’elle sera en meilleur état. En effet, les conditions s’améliorent même s’il faut rester très vigilant car les trous restent des pièges grands ouverts, tout prêt à nous secouer méchamment. L’arrivée à Camagüey était réputée délicate et le Guide du routard invitait les voyageurs à accepter un guide qui ne manquerait pas de se manifester dès les faubourgs. Mais une approche prudente, une bonne carte, quelques renseignements à des moments cruciaux et nous sommes arrivés fièrement et directement à notre hôtel où nous fîmes connaissance du responsable Havanatour qui nous indiqua le parking gardé et c’est accompagné d’un grand costaud en tricycle que nous rapatriâmes nos bagages à l’hôtel. Il est dix-neuf heures quinze. L’occasion est trop bonne et notre nouvel ami s’empresse de nous vanter les mérite d’une balade guidée dans Camagüey. Discussion, palabres, Jean-Luc discute âprement et négocie un tour de ville pour tous les quatre, en une heure, pour six pesos par couple. Le rendez-vous est pris pour le lendemain, à neuf heures trente. Le temps d’investir nos chambres et de nous changer, nous le retrouvons qui nous attend à la porte. Il nous accompagne gracieusement à travers la ville pour nous conduire à un restaurant. Nous dînons en compagnie d’un couple de Belges flamands et d’un autre couple de Français. Cette soirée agréable qui se termine, au retour, par une suite de haltes qui vont nous permettre d’écouter d’abord une femme qui, dans une sorte de jardin ouvert sur la rue, chante du classique. Un peu plus loin, nous restons un moment sous le charme d’une chorale qui soutient les chants des fidèles dans une église. Plus loin encore, ce sont des joueurs et des chanteurs d’un orchestre typique qui se donnent en spectacle dans un bar où nous nous asseyons un moment. Le charme de Cuba, c’est tout ça à la fois. Ce mélange de culture, cette cohabitation pacifique, et toujours le chant, la danse, la peinture et les sourires.

Devant nous, alors que nous approchons de l’hôtel, un homme, de dos, parle avec deux jeunes garçons. Nous ne sommes plus qu’à une vingtaine de mètres et l’homme traverse le trottoir et disparait dans une petite impasse, laissant les deux jeunes personnes sur le trottoir à nous attendre. Il porte une barbe blanche fournie et il a le cheveux rare. Arrivés à leur hauteur l’un d’eux s’approche et nous demande, dans un anglais impeccable, si nous avons des médicaments. Nous n’en avons pas sur nous. Ils nous disent qu’ils peuvent être là demain matin, pour notre départ. Nous leur expliquons que nous n’avons pris que ce que nous risquions d’utiliser pendant le séjour. Ils s’excusent et s’éloignent rapidement. Je reste avec ma question au bord des lèvres. Comment s’appelle l’homme qui leurs parlait, juste avant que nous arrivions ?

Camagüey IMG315 à 355-JLB + IMG631 à 653-JCK

18 et 19 mars : Trinidad.

Notre road-book le dit, deux jours à Trinidad. Donc ce matin nous retournons nous balader tranquillement dans les rues de Camagüey après avoir pris un bon petit déjeuner au Gran Hôtel bien situé dans une rue calme. Et puis nous chargeons les bagages et nous mettons le cap sur la ville symbole des Antilles. Nous quittons Camagüey, il est midi un quart. Peu à peu, le petit déjeuner devient un lointain souvenir et, vers treize heures trente nous nous arrêtons dans une cafétéria un peu bizarre dans un lieu-dit El Centro, quelque part entre Camagüey et Ciego de Avila. Comme toujours, une intersection, des bus semi-remorque, des camions, des charrettes, des gens arrêtés qui changent de moyen de transport, qui repartent à pied, qui font des signes aux voitures. Et nous voilà installés au milieu de nulle part, à casser la croûte d’un bol de riz noir et de sandwichs au chorizo. On pourrait appeler cet endroit un « routier » par chez nous. L’intérieur est spartiate. Comptoir carrelé de blanc, tabourets scellés dans le sol, gros ventilateurs à quatre pales qui tournent mollement au raz d’un plafond peint de la même couleur ocre-rose que les murs nus. Un panneau propose les différentes consommations que l’on peut commander ainsi que le prix à payer. Un évier, une caisse enregistreuse de première génération et derrière, une porte ouverte sur ce qui sert de cuisine et d’où la serveuse revient avec notre deuxième série de sandwichs. L’eau potable est stockée dans des cuves et nous préférons les bières ou le coca en canettes de métal. Jean-Luc se risque à goûter l’eau. C’est sans doute ce verre là qui lui fut fatal le lendemain.

Après cette petite collation nous repartons. Après avoir contourné Ciego de Avila, longé Ticotéa, évité Majagua et traversé Jatibonico, la Carretera Central se divise en deux branches à Sancti Spiritus et c’est la Carretera Sud que nous devrons suivre pour rejoindre Trinidad et la mer des Caraïbes. Nous faisons une petite halte sur une des places de cette capitale de province sans intérêt majeur. Mais comme partout dans l’île, à cette heure chaude de l’après-midi, on a envie de s’asseoir sous les arcades, à la terrasse d’un bar à regarder circuler les Chevrolets à l’intérieur cuir. Quelques belles façades restaurées, des galeries de peinture, des porches qui s’ouvrent sur des patios. On ne s’en lasse pas de cet univers où l’air et les gens circulent apparemment sans contraintes.

— Et la police ? me direz-vous

— Elle fait la police. Je répondrais.

Car en effet, nous n’avons pas vu autre chose que des policiers effectuant des contrôles de véhicules : papiers et permis de conduire. S’il est vrai que de nombreuses patrouilles circulent dans les grandes agglomérations, elle ne font rien d’autre que d’assurer la sécurité et à aucun moment nous n’avons assisté à une quelconque action agressive. Les Cubains eux-même semblent indifférents à leurs présences et ne manifestent aucune attitude craintive. Compte tenu du comportement actuel de nos forces de police j’en arrive à penser qu’il vaut mieux être contrôlé à Cuba que sur une route française.

Caricature de Jean-Luc

Nous traversons la vallée de Los Ingénios(les moulins). Le National Géographic, guide de voyage au vocabulaire raffiné, parle ici du riche patrimoine architectural né de l’âge d’or de l’industrie sucrière. Et c’est vrai que l’on peut y visiter de vastes maisons de maître, des moulins à sucre. Mais, en gravissant les quarante-quatre mètres de la tour de guet de l’Hacienda Iznaga, comment ne pas penser à l’âge sombre de ces milliers d’esclaves venus d’un peu partout, et qui, où qu’ils soient sur le domaine, apercevaient ce mirador inquisiteur. Belle vue, évidemment, de là-haut. Au détour d’un des paliers, la rencontre inquiétante avec un essaim d’abeilles ne nous rebute pas. Photos décevantes qui ne restituent pas la fuite éperdue du regard sur les trois cent soixante degrés des champs de canne que traverse la voie de chemin de fer encore en service. En bas, tassées, les maisons du village et les fils d’étendages où se balancent les guayaberas brodées que les femmes proposent aux touristes de passage.

Et c’est l’arrivée à Trinidad. Il est dix-huit heures trente. Notre hôtel est à la limite extérieure de la ville historique, interdite à la circulation, exception faite aux habitants. En fait, il ne s’agit pas d’un hôtel mais plutôt d’une résidence avec de petits bâtiments d’un seul étage répartis dans un parc qui s’élève au dessus de la ville. Nos chambres donnent sur une terrasse qui s’ouvre de plein-pied sur une pelouse. Au loin nous apercevons les plaines basses et la mer confondue avec l’horizon gris-bleu. Sur les lits, nos serviettes de bains torsadées représentent un cœur posé par la pointe dans ce qui pourrait-être un nid. Un mot écrit en français nous souhaite la bienvenue. Evidemment, derrière cette délicate attention naïve, nous ne sommes pas dupe et nous n’oublierons pas, avant de partir, de laisser dans un paquet quelques crèmes, un ou deux savons et… un ou deux pesos convertibles. Mais c’est tellement plus agréable que de subir les assauts sans nuances et agressifs des pseudos guides marocains.

Je suis déçu. Deux jours à Trinidad et aucun signe du Doctor. J’ai fini par guetter ses manifestations où que je me trouve. Je finirais presque par les imaginer. Le soleil très présent et les Cuba Libre y sont peut-être pour quelque chose.

18 mars, 9h30.

Notre rendez-vous est là, accompagné de son frère Lazare. Et nous voilà partis tous les six sur deux vélos pour une longue promenade qui finalement durera trois heures et coûtera dix-huit Euro par couple. Trois fois six. C’est aussi simple que ça. Mais la balade vaut le coup et nous ne regrettons rien. Chacun de nos deux pilotes s’évertue, l’un en espagnol, avec Jean-Luc et Isabelle, l’autre en Anglais pour Martine et moi, de nous faire comprendre, aimer connaître les bâtiments devant lesquels nous passons. Ils essaient, à chaque fois que c’est possible, de nous expliquer l’histoire d’un personnage ou le pourquoi d’un attroupement devant une boutique. Le clou de cette virée est sans doute un marché que nous n’aurions sans doute pas visité si nous avions été livrés à nous-même.

19 Mars Trinidad, ville magique.

Trinidad se visite, plus que tout autre ville, à pied, même si les pavés omniprésents sont parfois inconfortables. Bien que très touristique, elle n’en est pas moins complètement vivante, contrairement à certains de nos sites qui se sont peu à peu transformés en centres commerçiaux. Ici les maisons sont toutes habitées et la promenade n’est qu’une longue suite de portes ouvertes, d’intérieurs offerts au regard et partout des cages avec des oiseaux, particularité de cette région. Mais le lieu de rendez-vous des cubains le soir reste préférentiellement un escalier monumental coupé d’une large plate-forme où sont installées les tables d’un bar et où peuvent prendre place des orchestres. On peut même y danser et il y a du professionnalisme dans ceux qui se produisent là. Les pas, les passes, les regards et les attitudes, tout y est. En haut de l’escalier de pierres bondé de curieux et d’amateurs, un restaurant accueille ceux qui pensent que ventre affamé n’a pas d’oreilles. Ce week-end, un concours de groupes musicaux est organisé et nous pouvons apprécier la diversité des musiques proposées dans l’île. L’âme du Buena Vista Social Club est bien présente.

Ce matin, nous étions à la plage. Dans la fraîcheur du soir, sur cette terrasse animé nous repassons nos souvenirs encore tout frais et nous pouvons faire à nouveau l’inventaire de tout ce que nous avons vu pendant les trois heures que nous avons passées à flotter au dessus du récif de corail. Bleus, jaunes, rouges, noirs, gris, violets, verts. Toutes les couleurs de l’arc-en-ciel sont représentées et les formes sont toutes aussi variées. Coraux, poissons, coquillages, oursins, étoiles de mer. Et encore et toujours ce décor d’eau tiède faite de turquoises et d’émeraudes sur fond de sable blanc.

Sur le parking où nous avions garé la voiture, chose étrange, pas de gardien. Ce qui était drôle c’est que nous étions venu de bonne heure et que lui n’était pas encore arrivé. Fâcheux car il lui fallait nous prouver que son rôle officiel était nécessaire. Difficile, malgré le badge, de nous faire croire à l’importance de sa présence vu que nous étions seuls. Mais c’est la règle incontournable alors, un peso. Lorsque, après nous être longuement baigné nous revînmes vers nos serviettes, il commença un savant travail d’approche en espagnol, avec moi d’abord, mais sans grand succès compte tenu de ma connaissance extrêmement limitée de la langue, puis auprès de Jean-Luc qui, lui adore ça. Bref, de fil en aiguille, il fut question de repas, de langouste, de poisson, de produits frais, de tout compris, de chez lui, de rendez-vous, de demain à midi, de parole donnée. Palabra contra palabra.

20 Mars, en route vers Cienfuegos

Réveil matinal. La turista dont j’ai été, comme à l’accoutumée, la première victime, a touché la tribu d’à côté. Seule Martine s’en tire bien. Jean-Luc est même victime de fièvre et a mal aux reins. Mais après un petit déjeuné sympathique et une nouvelle excursion dans la ville nous n’oublions pas notre rendez-vous avec Ygliss. J’écris son prénom phonétiquement. Il nous attend comme prévu, à l’entrée et nous le laissons monter à l’avant du véhicule tandis qu’Isabelle nous rejoint à l’arrière. Et nous voilà reparti en direction de la mer. Nous longeons une zone où des bateaux sont attachés à des pieux dressés au milieu de l’eau. Ici, les installations portuaires sont limitées. C’est là, nous explique Ygliss, que son beau-frère a son embarcation. C’est sans doute par là qu’ont transités les petites bêtes que nous sommes sensés déguster très bientôt. Nous arrivons dans une rue bordée d’habitation très rustiques. Ygliss nous fait signe de stationner la voiture à proximité d’une sorte de casse en plein air. Ce sont ses voisins, un mécanicien qui nous fait admirer le moteur de la Ford Fire-Bird 1957 qu’il est en train de restaurer. Huit cylindres, trois cent quatre-vingts chevaux. Il nous explique que les pistons sont gros comme ça et il forme avec ses mains un cercle gros comme un boîte de conserve. Le moteur fonctionne. Maintenant il va falloir s’attaquer à la carrosserie, aux enjoliveurs, aux cuirs intérieurs. Et la passion allume ses yeux. Photo du monstre renaissant. Ygliss nous explique que notre véhicule ne craint rien et nous entraîne à sa suite dans sa maison, en face. Petite porte en bois accolée à un volet clos.

Nous pénétrons dans une pièce sombre mais fraîche au milieu de laquelle une table est dressée pour quatre personnes avec une nappe blanche brodée. Deux plats, l’un de choux coupé fin, l’autre de concombres, avec sur leur pourtour des tranches de tomates disposées. Autour de la table quatre chaises en fer de hauteur inégale. Le plafond de tuiles n’apparaît pas, masqué par un faux-plafond anachronique, fait de lames d’aluminium laquées or et argent, sans doute récupérées dans un bâtiment réaménagé. Il nous présente ses deux garçons et sa fille puis, après nous avoir servi quatre bières, se retire et nous laisse apprécier ses salades fraîches et bonnes. Derrière un rideau fin et transparent on aperçoit une autre pièce qui est sans doute une chambre. Après un moment nous le voyons revenir avec un énorme poisson, un Pargot (Pageot) qui sort du four. J’en suis encore à le découper qu’il nous apporte un second plat avec six queues de langoustes grillées et un plat de riz. Tout ce que nous mangeons est délicieux et nous sommes étonnés par les effort que fait cette famille pour nous accueillir et nous offrir le meilleur. Avant de nous quitter, et en plus des quarante pesos convenus, nous laissons un pourboire de cinq pesos. Nous lui avions promis l’un des sacs que l’agence nous avait remis au départ d’Orly. C’est pour sa fille, pour aller à l’école. Le ventre plein et les mains chargées de bananes nous retrouvons notre Yaris et nous partons pour Cienfuegos, la prochaine étape.

La route côtière est assez banale bien que nous longeons de belles criques. Ce qui est très étonnant ce sont les passages où la route est littéralement couverte de crabes écrasés par les roues des voitures. En fait il s’agit d’une espèce qui migre vers l’intérieur pour se reproduire. Leur parcours sans doute millénaire s’est trouvé coupé lors de la construction de cette route qui devint alors un moment très risqué de leur vie. L’amour tue aussi chez les crabes rouges. Et dire qu’ils ne sont pas comestibles et qu’à priori rien ne les menaçait !

Les abords de Cienfuegos nous montrent de superbes villas au milieu de vastes terrains et le style change ostensiblement. Bien que les chevaux, les vélos et les autos continuent de cohabiter joyeusement sur la chaussée, nous trouvons ici les signes d’une civilisation qui tend à s’occidentaliser. Parterres de fleurs, allées bordées, maisons plus richement décorées, mais aussi moins typées et qui perdent du même coup un peu de leur charme.

L’hôtel quatre étoiles qui nous attend est à la hauteur de ce qu’en disent les guides et nous profitons de sa piscine et des barquettes. Demain, l’étape sera longue vers Las Terrazas. Après le bain et les heures trop chaudes, nous partons à pied vers la Calle 37 que les gens d’ici appelle le Malecon. C’est une très longue avenue toute droite et plate qui nous emmène jusqu’à la mer et un curieux château, réalisé par un original et qui comporte trois tours de style très différent. l’une est consacrée à la guerre, l’autre à l’amour, la troisième à la musique. Nous pouvons y jeter un petit coup d’œil malgré l’heure tardive sous le regard amusé d’une femme assez âgée qui pourrait bien être une descendante de l’ancien propriétaire. Nous n’avons pas le courage de faire le chemin du retour à pied et nous sautons dans une calèche. Isabelle veille de très près à ce que le conducteur ne brusque pas le cheval. Ca le fait rire. Son copain, un étudiant qui parle français nous raconte un peu son pays. Il semble connaître assez bien la France. Ils sont charmants tous les deux. Un troisième larron nous accompagne à vélo, accroché à la charrette. La ville plutôt jolie est animée. Jean-Luc y croquera encore quelques belles américaines et moi un couché de soleil sur la baie.

21 Mars après le petit déjeuner, départ vers Las Terrazas.

L’idée était de sortir de l’axe principal et de rejoindre Las Terrazas par les routes secondaires. Chat échaudé craignant l’eau froide, nous savons désormais à quoi nous attendre avec le réseau routier. Mais pour en parler, il faut avoir essayé et nous respectons le plan de départ. Aussi, après avoir suivi l’autopista jusqu’à Nueva Paz, nous nous engageons comme prévu sur une route en direction de Hector Molina et San Nicolas. Mais le parcours devient vite chaotique et improbable. Pas ou peu de direction indiquées, nous nous arrêtons souvent aux intersection pour demander le chemin. Les trous sont légion et nous pouvons apprécier la campagne cubaine. Un train qui traverse la route, plus loin une usine de matériel ferroviaire justement, ailleurs encore, une moitié de la chaussée est utilisée pour faire sécher du grain. Mais à ce « train » là, nous ne sommes pas encore arrivés et la faim commence à nous ronger. Alors la décision s’impose de regagner l’autoroute. Nous passerons par la Havane pour rejoindre notre étape du soir. Il est douze heures trente quand nous trouvons un motel-shop qui sert des repas – Pocadillo de jamon y queso, cervesa Bucanero o Cristal – et nous repartons sur l’A1, parfois escorté par des motards de la police nationale. Ah, la célébrité ! Après avoir bien négocié le contournement de La Havane nous attrapons l’A4. Il est quinze heures vingt-cinq quand nous faisons une halte dans la ville de Guanajey. Encore une jolie place animée avec son kiosque à musique, des bancs, des pelouses et des palmiers.

Nous repartons vers l’hôtel Moka qui nous attend, au beau milieu de la Sierra del Rosario, réserva de la biosfera. C’est un endroit magique et protégé à l’histoire étonnante. La région de collines, après avoir subi une déforestation sauvage pour permettre la culture des caféiers fut l’objet d’un programme de reboisement dans les années soixante. Pour ce faire, il fut construit ici le village de Las Terrazas qui permettait de loger les paysans et les ingénieurs chargés des opérations de reboisement. Depuis, ceux-ci sont restés à vivre ici au milieu d’un espace qui recèle une biodiversité exceptionnelle, tant au niveau des espèces végétales qu’animales. On y trouve la plus petite grenouille du monde. Pas vu ! Trop petite sans doute. Par la suite, soucieux de développer un tourisme vert, l’état fit construire le magnifique hôtel dans lequel nous allons loger ce soir. Les arbres y traversent les toits, les salles de bain plongent sur le vide par de larges baies vitrées et les coursives à l’ombre desservent des chambres spacieuses.

Une promenade apéritive dans la forêt avoisinante ne nous permettra pas d’apercevoir les perroquets espérés mais de mesurer l’incroyable foisonnement d’une nature retrouvée, preuve que rien n’est tout à fait irrémédiable pour peu qu’une volonté politique se manifeste.

Vision furtive d’un couple se promenant le long du lac, dans la résidence. La femme était plutôt grande, à l’allure assez jeune. L’homme portait une barbe fournie grise. Il avait une casquette. Il paraissait âgé. La nuit tombe vite sous ses latitudes.

22 Mars Au pays du tabac.

Le petit déjeuner dans une salle qui s’ouvre sur la vallée et les majestueux palmiers royaux, avec, au fond du décor, un lac qui déverse dans une petite rivière procure une sorte de vertige agréable. Ce matin, avant de repartir pour Les Mogottes nous suivons en voiture la route que nous avions repérée hier, à la recherche des rives aménagées d’une autre rivière. Des maisons de bois ont été construites en pleine forêt et offrent des lieux de séjour hors normes dans un environnement sauvage. De quoi se prendre pour un explorateur. Quelques charognards du genre vautour, espèce protégée dans toute l’île, viennent s’assurer qu’il ne reste pas une quelconque cochonnerie à boulotter. Leur rôle de nettoyeur a été reconnu d’utilité publique.

Abandonnant ce site remarquable et paisible nous voilà embarqué pour un voyage initiatique au pays du tabac. Mais d’abord une petite halte à Pinar del Rio sur le coup de treize heures histoire de se gaver encore un peu. La gargote est sympathique et animée. Nous ne ratons pas l’occasion d’une petite photo.

Après commencent les champs de tabac et les séchoirs sans, avec un, avec deux appentis. Posés au beau milieu de champs très verts, leur présence paraît décalée. Ils sont, pour les plus beaux, faits de planches jointives et d’un toit de chaume. Parfois des tôles ondulées peintes en sombre remplacent le chaume. La visite chez Alejandro Robaina nous apprendra leur rôle essentiel dans la lente transformation d’une petite graine en un cigare à sept euros la pièce. Ce jeune homme de quatre-vingt ans est un des personnages de la Cuba d’aujourd’hui. Sa réputation dépasse largement le cadre de son île puisque la qualité de ses cigares est mondialement reconnue et la presque totalité de sa production part à l’export. Il est l’unique personnage, avec Fidel Castro, qui a son effigie sur un timbre et, chose plutôt rare, il nous fit cadeau de l’un d’eux ainsi qu’un de ses fameux cigares. Il faut dire que les français sont ses plus gros clients.

En refaisant à l’envers le chemin de sa ferme où les marques extérieures de luxe se limitent à la présence d’une très belle collection de rocking-chairs haut de gamme, nous remarquons que le chemin lui aussi a été récemment restauré. Popularité oblige. Quand on a son nom dans le Guide du Routard, il faut s’attendre à recevoir de la visite. Mais rien n’a vraiment changé ici et le statut de star ne semble pas être monté à la tête de ce vieillard qui continue d’aimer les femmes… et les cigares.

A travers un décor très campagne, nous remontons la vallée de Vinales et nous découvrons ce paysage assez spectaculaire de mogottes, ces sortes de reliques calcaires qui ont résistées à l’effondrement. Elles subsistent donc, dressées comme des quignons de pain au milieu de la terre rouge. Ce qui leur donne ce caractère si particulier c’est que leurs parois sont abruptes voire surplombantes, mais que leurs dômes sont cependant couverts d’une importante végétation. Notre Hôtel Los Jasmines est remarquablement bien situé, sur une terrasse naturelle dominant la vallée. Les chambres s’étagent de plain pied le long d’un pré très vert. Au dessus, la bâtisse principale est équipée d’un vaste balcon avec piscine sur les bords de laquelle il semblerait indécent de ne pas boire quelques Mojitos en regardant le soleil s’amuser à allonger les ombres pour varier les couleurs des champs labourés. Un couple de bœufs attelés retourne à l’étable. La journée est finie et demain sera un autre sillon.

Mais pour ce soir, c’est dans l’autre hôtel, La Ermita que nous irons tester le Daïquiri et le Ron Collins. Ensuite, dîner chez Ana et Luis, un paladar répertorié dans le guide et réputé pour la qualité de sa cuisine.

23 Mars. L’aquarium grandeur nature

Il est quatorze heures et, comme tout le monde l’a bien compris, depuis que nous sommes partis, ce qui ponctue notre vie définitivement, ce sont les arrêts repas. Petit déjeuner à l’hôtel le matin, déjeuner à midi, plus ou moins sommaire et pour finir, le repas du soir, chez l’habitant ou sur place quand la chose est prévue. Entre temps, nous roulons, nous visitons, nous regardons, nous photographions, nous dormons, nous lisons les cartes routières et les panneaux effacés. Mais toutes ses activités annexes n’ont qu’un seul but, qu’une seule raison d’être : trouver le prochain endroit pour manger. Désolé, mais il faut un peu d’honnêteté vis à vis du lecteur.

Donc, ce jour là, il est quatorze heures et nous sommes très en retard lorsque nous nous asseyons enfin à la terrasse d’un bar-restaurant installé sur la plage de Cayo Jutias. Mais que font-ils là, me direz-vous ? Et bien notre parcours avait prévu cette seconde visite aux poissons multicolores qui habitent le récif de corail. Alors voilà. Après avoir marché le long d’une plage écrasée de soleil ; après avoir subi une sévère attaque de mosquitos très agressifs et voraces ; après avoir fait une première tentative infructueuse, nous avons fini par poser nos petites affaires sous un parasol de palmes. Nous avons loué des barquettes et plouf, droit sur les cayes, les étoiles de mer, les Sergents Majors et autres Paroquets multicolores. Bref, une fois là-dedans, nous n’avons pas vu passer l’heure, pas vu venir non plus les coups de soleil, et oublié complètement les piqûres de moustiques.

Ah, au fait, il est toujours quatorze heures.

Je reprends mon récit là où je n’aurais jamais dû l’interrompre. Nous sommes sous le toit de palmes du restaurant. Il circule un air qui donne de la fraîcheur. Nous commandons du poisson, des crustacés, du vin et nous sommes bien. Le temps nous file entre les doigts et je n’arrive pas à noter tout ce que je voudrais sur mon carnet. Après-midi à flemmarder sur les barquettes. Jean-Luc retourne avec son masque et son tuba dire au revoir à une orphie avec laquelle il a sympathisé le matin et Isabelle, jalouse, l’accompagne.

Nous disons au revoir à nos copain Belges que, chose à peine croyable, nous avons retrouvés ce matin même, en arrivant au péage qui nous permettait d’accéder à la plage. Une seule voiture stationnée immédiatement devant nous, et c’était eux. On a beau se dire que les lieux touristiques attirent les touristes, de là à se retrouver au même moment, au même endroit, c’était trop drôle pour que nous ne fassions pas une petite photo souvenir.

Ensuite, nous revenons voir le soleil bercer puis border les mogottes pour la nuit. Mojitos et Cuba libre nous aident à supporter cette infinie douceur de la nuite qui glisse lentement. Mais qu’est-ce qui m’arrive ?

Après…….

Ne riez pas, la natation, ça creuse !

24 Mars : Cap sur La Havane

On s’était quitté autour d’une table hier soir et nous nous retrouvons autour d’une table ce matin. C’est notre dernier petit déjeuner campagnard car nous allons retrouver La Havane, aperçue en passant il y a deux jours.

Ce soir nous dormirons dans la capitale historique de Cuba. Le retour nous fait longer la côte nord et nous apercevons par quelques échancrures des golfes, des baies, des ports. Cuba, de tous côtés, est une île paradis pour les navigateurs qui y trouvent des abris à foison. A Gardania nous déjeunons de pizzas oignons, jambon et fromage avec quelques tomates et des bananes, le tout pour deux pesos convertibles tout compris.

Mais le plus extraordinaire, ce jour là, ce fut bien la petite anecdote qui s’en suivit. Comme tout au long de notre voyage, dès que nous étions en dehors des lieux touristiques, nous ne trouvions pas d’autres endroits pour déjeuner que les lieux fréquentés par les cubains, c’est à dire ce qu’ils appellent cafétéria ou pizzeria mais qui ne ressemblent en rien à ce que nous connaissons sous le même terme chez nous. Ici, il s’agit souvent d’une pièce plus ou moins vide, un comptoir carrelé, un panneau avec cinq ou six plats, et une personne, homme ou femme qui disparaît dans une arrière salle pour revenir un peu plus tard avec la commande. Mais ce qui nous perturbait le plus, c’était souvent l’absence de café. Nous avions découvert que souvent il fallait aller dans des couloirs ou une personne équipée d’un thermos vendait pour un peso cubain un café assez sucré mais généralement bon. Evidemment, seuls les cubains locaux connaissaient ces endroits discrets. Alors ce jour là, comme nous demandions si par hasard il y aurait moyen de boire un café, un jeune homme qui se trouvait au comptoir avec nous tenta de nous expliquer où nous pourrions en boire un. Et puis, réalisant la difficulté de l’entreprise, il interpella une femme qui passait par là, sur le trottoir, et lui demanda de nous accompagner, ce qu’elle fit. Nous voilà donc partis, tous les cinq. Après avoir tourné à gauche, puis à droite, puis à gauche, et encore à droite, après avoir longé des maisons, des jardinets, et d’autres maisons, soudain, elle frappa à une porte et entra dans une maison semblable à toute les autres. Il y avait là une jeune femme qui nous servit quatre cafés. Elle nous demanda un peso et Isabelle sortit de notre caisse commune un billet de un peso. La jeune femme prit un air effaré et refusa tout net, préférant nous offrir les cafés plutôt que d’encaisser cette somme qui lui paraissait exorbitante. Elle voulait un peso cubain, soit vingt huit fois moins que ce que nous lui proposions. Finalement, elle accepta vingt cinq centimes convertibles et nous profitâmes de l’occasion pour donner à ces deux personnes charmantes les quelques crèmes et produits de bains que nous avions sur nous. Elles étaient ravies et nous encore sidérés de tant de gentillesse et d’affabilité.

C’est en revenant vers le centre où nous avions garé la voiture qu’elle m’a abordé. J’étais resté un peu en retrait pour faire une photo de la rue déserte à cette heure de l’après midi. Elle avait environ quarante ans. Elle était de type africain. Elle portait une robe blanche assez longue et légèrement ouverte sur le devant, des chaussures à talons hauts, vert-foncé qui la faisait paraître plus grande encore. Sa taille, fine, était serrées par une ceinture assortie au sac et aux chaussure. Elle me sourit et me demanda si je comprenais l’espagnol. Je lui répondis : « No, soy francais, pero hablo inglés », phrase que j’avais apprise par coeur pour me tirer d’affaire. C’est donc en anglais qu’elle s’excusa de ne pas parler ma langue. Elle m’expliqua qu’elle collectait des médicaments. J’aurais voulu lui parler plus longuement mais je savais que mes trois complices allaient s’inquiéter. Je n’avais rien d’autre que les quelques crèmes pour la peau qui me restaient encore. Je les lui proposais. Elle refusa poliment et sortit de son sac à main une carte de visite avec une adresse où je pourrais lui en expédier, si j’en avais envie, à mon retour en France. Mon regard fut alors attiré par une photo qui dépassait d’un carnet. Je cru reconnaître El Doctor. Elle remarqua sans doute ma surprise, mais elle se contenta de refermer son sac et, en s’excusant de m’avoir retardé elle s’éloigna en me disant, en guise d’au revoir, et dans un français presque sans accent : « la révolutionnn’ ne s’arrête jamais » .

Je n’ai pas fait ma photo. Je suis revenu, pensif, un peu ailleurs, avec des tonnes de questions sans réponses.

Personne ne remarqua mon trouble.

L’arrivée à La Habana par l’ouest est sans doute la meilleure façon d’aborder la ville. C’est d’abord la longue remontée le long des plages, depuis le port de Barlovento où Hemingway avait son bateau. Viennent ensuite les quartiers de Siboney, Flores, Cubanacan, Miramar, le passage sous l’embouchure de la Chorrera et le célèbre Malecon qui nous emporte directement aux pied de notre hôtel, posé comme un bijou au bord du chenal d’entrée de La Bahia de la Habana. Nous sommes ici au coeur de la vieille ville que nous allons parcourir en long, en large et en travers pendant les trois jours que nous séjournerons ici. Il est quinze heures trente. Avant de rendre la Coche nous partons faire une virée dans la partie éloignée de la vieille ville où nous n’aurons plus l’occasion de nous rendre par la suite.

Visite incontournable, La plaza de la Revolucion avec, sur la façade de l’immeuble qui domine la place l’icône de tout un peuple et par delà, du monde entier, LE CHE, sa tête superbe et légendaire surmontant cette phrase aussi célèbre que lui : Hasta la victoria, siempre. Pendant que je prends la photo, Jean-Luc se fait réprimander par le policier chargé de faire respecter le stationnement interdit en cet endroit. Nous revenons par quelques larges avenues vers la vieille ville où nous allons restituer notre brave et vaillante mais très fatiguée Toyota Yaris. Retour à l’hôtel à pied, apéritif en terrasse. La vue sur le port et la passe est splendide. A gauche l’Atlantique. Au loin, dans les eaux profondes, un gros tanker est à l’ancre. En face de nous, de l’autre côté de la passe, l’alignement des fortifications qui gardaient la passe. On comprend combien les affrontements pour conquérir cette place ont dû être terribles. L’impression est que rien n’a changé depuis cette époque. Cette sensation particulière de contempler, avec quelques siècles de distance, les mêmes lieux donne un peu le vertige. Comme si on se penchait au dessus du vide et que le temps semble soudain immobile alors que le regard ne fait que plonger dans un trou sans fond. Fondations : quinze cent dix-neuf. Ca claque comme du Marignan pur jus ! Enfin presque.

Pardon, je m’égare. Ce sont les effets conjugués du « Ron Collins », du soleil et des vapeurs d’essence qui me jouent des tours et génèrent quelques hallucinations. Constatant qu’il n’est pas sain de me laisser avec le ventre vide avec de l’alcool dedans… Jean-Luc s’empresse de nous trouver un restaurant. Ce sera le Bosque Bologna qui, pour dix pesos nous propose une salade, une assiette composée, une boisson et un dessert. Vendu.

25 Mars Flâner à La Havane

Promenades dans les rues, les marchés, les musées, les places, et encore les rues, les places et les galeries de peintures. Partout de vieilles façades rappellent la splendeur de la ville coloniale jusqu’à l’époque de la prohibition, quand la ville était devenue le lieu de débauche de l’Amérique puritaine. Peu à peu, un vaste programme de réhabilitation commencé dans les années soixante-dix redonne à la ville sa beauté estompée. Se glisser sous des porches, se hasarder dans un couloir et souvent on débouche sur un patio arboré sur lequel se penchent des balcons en arcades. Il n’est de rues qui offrent ce contraste saisissant entre les maisons refaites et celles qui attendent de l’être. Et l’on passe ainsi de l’échafaudage de fortune, qui soutient comme il peut des balcons habités, à la magnifique façade aux couleurs vives, à l’escalier somptueux, au plafond travaillé. C’est une ville où il fait bon flâner avec le nez en l’air et l’appareil photo prêt à servir. Depuis le temps, nous sommes un peu blasé et les jolies cubaines tout comme les vieilles américaines ne nous font plus le même effet. Quoi que… certaines photos nous trahissent. Pas si blasés que ça, les mecs !

D’ailleurs ce soir, Jean-Luc nous a réservé quatre places au « TROPICANAhhhh ! ». C’est LE cabaret LE plus célèbre, surtout pour son cadre et, dit-on, ses belles et beaux danseurs. A vrai dire, pour nous autres qui avons la chance de connaître Paris, son Casino et autre Crazy Horse le spectacle de ballet nous a paru un peu simpliste d’un point de vue chorégraphique et le niveau technique était plutôt disparate. Seuls les numéros de music-hall avaient un bon niveau. Mais le décor, les costumes, le cadre, la musique et l’ambiance, le tout arrosé de Cuba Libre ont suffi à nous faire apprécier notre soirée.

Nous étions venus en taxi et le chauffeur, après nous avoir déposé, avait proposé de venir nous chercher à la fin du spectacle. Nous avions accepté et ce fut très appréciable, en sortant, d’être attendu comme des princes. Mais le carrosse nous a fait un petit coup de Calgon sur la route du retour et nous avons bien crû être obligés de rentrer en stop. Il faut s’imaginer, à une heure du matin, sur une avenue à deux fois trois voies, avec quand même un peu de circulation. Nous sommes arrêtés à droite, le capot ouvert, avec le chauffeur qui pompe comme un fou pour réamorcer le carburateur. Nous sommes sortis de la voiture et nous regardons, inquiets, le ballet des automobilistes qui déboîtent tranquillement pour éviter notre taxi. Il y en aura même un qui s’arrêtera à sa hauteur pour proposer ses services. Finalement, tout fini toujours par s’arranger à Cuba, hasta la victoria, siempre. Et le moteur se remit en marche et nous permît de regagner notre hôtel tranquillement en longeant le Malecon encore très animé à cette heure tardive.

26 Mars. Dernier jour

Fallait bien que cela arrive. On s’y était préparé. C’est ce soir. Petit déjeuner dans la salle de restaurant. Puis balade sur le marché histoire d’acheter une ou deux babioles. Un dernier tour dans les rues. Onze heures trente, nous repassons par l’hôtel prendre la dernière douche. Changement de fringues. Il faut penser aux conditions qui vont être différentes à l’arrivée, prévoir un pull et des chaussettes. Le décollage est prévu à zéro heure trente-cinq mais il est conseillé d’être à l’embarquement au moins trois heures avant. Nous laissons les bagages en consigne dans un local à l’hôtel et puis nous partons trouver un, devinez, vous ne voyez pas ? Un restaurant bien sûr ! Nous retournons pour la troisième fois à Al Medina. Le patio et la cuisine nous plaisent. Il est quinze heure trente quand nous sortons de table et c’est pour nous l’occasion de visiter le musée de peinture cubaine. Il est dix huit heures quand nous nous posons à la terrasse du bar le Sevilla. Boire, encore boire, pour oublier qu’il va bien falloir encore manger avant d’aller à l’aéroport.

23 heures, Aéroport de La Havane. L’enregistrement des bagages a été long mais pas trop pénibles. Les filles s’étaient assises pendant que Jean-Luc et moi racontions notre voyage à nos voisin de queue qui eux semblaient être restés posés au bord d’une plage pas loin d’ici. Evidemment, nous n’avions pas les mêmes choses à raconter et notre enthousiasme les a rendu peut-être un peu envieux ou pour le moins étonnés. Il est maintenant zéro heure quarante et une et c’est le Take off. Les roues ont quitté la piste, on entend le verrouillage du train dans son logement et l’île s’efface sous nos ailes.

15 heures 24, heure d’été. Façon de parler parce que pour nous, ce n’est pas l’impression que nous avons. Nous retrouvons nos bagages, le parking, la voiture, la buée sur les vitres et l’autoroute.

23 heures, maison. Il est dix-sept heures à La Havane. Presque l’heure de l’apéritif !

Ce matin, pendant que chacun préparait ses bagages, je suis parti seul pour faire un dernier tour de ville et tenter quelques photos. Un jeune homme s’est soudain approché de moi et m’a dit bonjour en français. Il avait un sourire franc comme son regard qu’il avait planté dans le mien.

» Vous n’auriez pas de l’aspirine ou des médicaments qui ne vous serviront plus ? «

J’avais, à tout hasard, emporté tout ce qu’il nous restait dans la pharmacie. Je le sortis de mon sac et le lui tendit. Il en fit un inventaire minutieux et avisé. C’est alors que j’aperçu, dans la rue que je venais de photographier, quelqu’un qui montait et qui ressemblait à mon inconnu à la barbe blanche. Le jeune homme qui m’avait abordé me regarda.

» Je suis désolé, lui dis-je. nous n’avions pris que fort peu de choses, ignorant vos besoins. Puis j’ajoutai, vous travaillez pour cet homme, là-bas «

J’avais levé le regard juste comme mon apparition s’effaçait au coin d’une ruelle. Il ne se retourna même pas.

» Qui est-ce ? lui demandai-je alors.

– Dans une révolution, il n’y a pas de hasard, il n’y a que des nécessités. «

C’est par cette phrase lapidaire qu’il commença son explication. Ernesto Che Guevarra, toujours vivant, était resté en semi-clandestinité, méconnaissable, dans son rôle originel de médecin, et mendiant en médicaments auprès des touristes par nécessité.

Pour la révolution cubaine, devenir cette icône, symboliser cet idéal révolutionnaire, étaient des choses nécessaires mais suffisantes. C’est pour cette raison que, depuis son retour, on le rencontre au quatre coins de l’île, toujours le même et chaque fois différent.

Tout le monde ici le sait. Derrière chaque barbe blanche croisée, ou à peine entrevue, se cache peut-être Le Che, El Doctor comme on dit officiellement désormais. Sur ces derniers mots il me remercia et partit le rejoindre, … sans doute.

C’est alors que je me surpris à serrer le poing et murmurer :

» Hasta la victoria, siempre. «

27 Mars. Pour finir

Il faut que je vous parle aussi de trois petits compagnons sans qui ce voyage aurait sans doute un peu moins de couleurs. Nous étions partis avec trois petites boîtes qui savent capturer, d’un seul petit clic, un paysage, un sourire, deux jolies jambes, une vieille américaines fardée, un musicien, une affiche. Oui, vous les avez reconnus, ils sont devenus aussi indispensables que les médicaments dans les valises des voyageurs ; leurs noms de code : « HP Photo Smart, Powershot A80, Powershot A95. »

Mais je voudrais vous dire aussi, si vous allez à Cuba, de penser à emporter toutes ces choses dont la simple propriété nous paraît si évidente que l’on ignore à quel point d’autres en manque. Alors, emmenez des stylos, des cahiers, des médicaments simples comme l’aspirine ou le paracétamol. Et puis, si vous le pouvez, encombrez-vous de tous ces sacs publicitaires que l’on nous distribue dans les agences de voyage et ailleurs. Là-bas, ils deviennent des cartables prisés par les écoliers.

Hasta pronto compañeros : buena visita